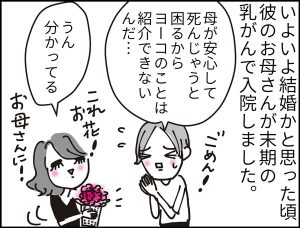

「捨てられる立場」喜んで受け入れる女なんて、いないでしょ?【不倫の精算#44】後編

前編「手をつないで歩いているところを見られた。よりによって、会社の駐車場で」の続きです。

後ろ指をさされる関係とわかっていても、やめられない不毛なつながり。

不倫を選ぶ女性たちの背景には何があるのか、またこれからどうするのか、垣間見えた胸の内をご紹介します。

「ふたりの危機」を知った彼の対応は…でも、そんなものよね

「このことは、彼も知っているのよね?」

これまで会社で特に噂が立つこともなく、問題なく楽しめていた関係が揺らぐ事態を彼がどう思っているのかが気になった。

「うん。

すぐに話したのだけどね……」

Aさんは言い淀む。

嫌な気配を感じて黙っていると、

「もう、やめようかって」

かすれるような声でそう言って、Aさんはうつむいた。

「ああ……」

そうだろうなと思った。

彼女から聞く既婚の彼は、社内で「家族思いの上司」として社員から慕われており、不倫の影どころか「奥さん以外の女性とは仲良くしない」が本人の確認もないまま評価の一つとなっていた。

だから、Aさんは自分との不倫を絶対に勘付かれないよう接し方に気を抜かず、彼の価値を落とさないよう、自身は部下としての振る舞いに集中して目立つ行動は避けていたのだ。

その姿に彼も安心していたから、愛妻弁当をみんなに披露したり家族で出かけたテーマパークの話をしたり、存分に「家族思いの既婚男性」を演じることができたはずだ。

不倫を知られないためのそんな「努力」も、たったひとりの人間によって簡単に壊される。

それが社内不倫だった。

その同僚はAさんと彼とは違う部署に属しているが、普段の行動や人間関係がわからないこと、Aさんとも特に親しくないことが、かえってどんな動きをするのかわからず、ふたりにとっては脅威になる。

彼なら、この危機をふたりで何とかするのではなく、関係を終わらせることで自分の身を守るだろうことは、第三者のこちらでも想像がついた。

「いつでも捨てられる女」だからあなたは不倫の相手になれたのよ

何と声をかけていいかわからず黙っていると、ストローに口をつけないままだったAさんがぽつりと言った。

「こんなものよね、不倫なんて」

視線を上げると、彼女の顔に薄ら笑いのような曖昧な表情が広がっていた。

「……まあ、変に嗅ぎ回られて決定的な証拠とか抑えられてしまったら」

ふたりともダメになるから、と言おうとして、

「不倫相手の女より、家庭を選ぶよね、そうだよね。

私だって旦那と離婚する気なんかこれっぽっちもないしね」

歪んだ響きの声がかぶさった。

「……」

不穏な影が落ちれば、関係は終わる。

どうにかして乗り越えるのではなく、「これ以上危うくならないために」切られるのはこちら側。

そんな苦しみが、Aさんのなかに見えた。

だが。

「ごめん、言い方は悪いけど、それが既婚者の本音じゃない?

お互いに選ばない、何かあれば終わるしかないじゃない、同じ会社だし先はないし」

自分も家庭を捨てる気がないのに、切り捨てようとする相手を責めることはできない。

どこまでも「しょせんは不倫」でしかないのだ。

危機を迎えれば、それまでどれほど愛情を深くした関係であっても、家庭に戻るのだ。

それが既婚者の本音のはずだった。

ごめんなさい、ひどいことばかり言って。でも、あなたが得るものはないの

Aさんのぼんやりした表情がさっと一変し、頬に赤みがさすのが見えた。

「そ、そうだけど」

ひしゃげた声は悔しさを伝えてくる。

「彼と関係をはじめたとき、『離婚を求めない約束をした』って、あなたは言ったよね?

だから成立した不倫でしょう」

きつい言葉とわかっていても、未練は相手のせいでないことは確かだった。

「……」

はっとしたようにAさんは口をつぐむ。

Aさんの片想いからはじまったこの恋は、部署の飲み会でトイレに立ったAさんを既婚の彼が捕まえ、「今夜ならゆっくりできるけど」とささやいてふたりで二次会を抜け出したのが流れだった。

こっそりとアプローチを続けていたAさんを不倫相手に見定め、「お互いに家庭があるのだから、何があっても離婚を求めないなら付き合ってもいい」と条件をつけたのは彼だ。

そしてそれに一も二もなく乗っかったのは彼女なのだ。

彼が会社での評価を落とさないよう常に気を配るのは彼女のほうだった。彼は不倫がはじまってもそれまで通りに「家族思いの上司」の仮面をかぶり続けた。彼女がどんな状態に陥ろうとも、それに付き合ってくれることなど、なかったはずだ。

今の彼の姿は不倫がはじまった当初と何も変わっていない。未練はどこまでも自分の問題なのだ。

「彼のほうは、こんな事態になれば最初から別れるつもりだったのよね……」

力のない声でAさんは言い、肩を落とす姿には心細さが現れていた。

不倫の終わりの1つのパターン。寂しくて孤独すぎる、いっしょに泣こう

「その同僚の人がこれから何をするか、心配だよね」

元の話題に戻して言うと、Aさんはふっと我に返ったようにこちらを見た。

「そうよね、はっきり何を見たかわからないし……。

でも、もういいや、どうせ彼とは金輪際そんな瞬間もないのだし」

最後は投げやりな口調でAさんは答える。

彼がもうやめようと言えば、抵抗はできないのだ。

最初からそういう関係だった。

「手をつないでいるのを見たって言いふらされても、どうせ悪く言われるのは私よ。

あの人は評判がいいもの、私がすり寄っていったのでしょって思われるに決まってる」

そう言って、Aさんはやっとストローに口をつけた。

「もうそれでもいいわ、二度とあの人には近づかないから」

今まで通りよね、とつぶやいて、Aさんは疲れたように瞳をとじた。

不倫の終わりは孤独なものだ、としみじみ思う。

社内不倫であっても同じ、別れる選択をする側は傷つかず、置いていかれる側だけが後始末に苦しむことになる。

それが不倫の現実なのだ。

*このシリーズの一覧

この記事の前編>>>よりによって、会社の駐車場で…同僚に見られてしまった決定的不倫

続きを読む

スポンサーリンク

【注目の記事】

スポンサーリンク