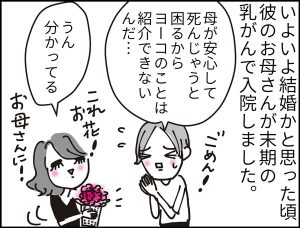

「体だけの不倫」のハズだった。「女として終わりたくない」そう執着する彼女の末路は…(前編)

そんな不倫も多く存在するが、真紀の場合は「うまくいくはずがない関係を選んだ自分」に対する葛藤が強かった。最初のうちは「どうせ体だけよ」と自分に言い聞かせるように困惑した口調で繰り返していたが、そのうち「夫の顔を見られなくなった」と言い、最終的に「彼との時間に集中できなくなって」別れていた。

期間としては半年くらいで、その間たまに相談のような愚痴を聞いてきたが、真紀のほうから別れを切り出して「もう終わったから」となった後は、やはりほかのものと同じくその話題が繰り返されることはなかった。

長い人生のなかで起こるつまずき。当人が終わったものと割り切って前を向いているのなら、他人が口を出すことではない。そう思っていたが、その日の電話で

「ねえ、やっぱりつらいの」

と切羽詰まった口調で真紀が言ったときは、不倫の重たさを改めて感じた。

自分で始末をつけた関係のその後は、真紀にとって以前より苦しみが募るものになっていた。

「女」として見てくれない夫に

「どうしたの?」

驚いて尋ねると、真紀は深くため息をついてから

「旦那とね、同じベッドで眠るのが本当にストレスで」

と現状を打ち明けてくれた。結局レスは解決しておらず、真紀が不倫相手と別れた後も相変わらず指一本伸ばされない時間が続いていたのだった。

「もういいやって、一度は思ったのよ。不倫してまでそっちを満たすのも疲れちゃったし、旦那とはもう諦めようって」

ぼそぼそと低い声で真紀は続ける。不倫を卒業したことを後悔しているのではなく、「その後」の夫との関係に変化が起こっていた。

「でも、それじゃ私は一生その時間を持つことなくこの人と生きるわけ?まだまだ女として使えるのに、使い物になるのに、これから先ずっと『ない』ままなの?」

自分の体について「使い物になる」とは、不倫をしていた頃も口にしていた。「まだ使えたからほっとしたわ」なんて笑いながら言うときもあったが、その事実が、改めて真紀に「夫から女として見られない自分」を連れてくるのだと思った。

「……旦那さんがどう思っているのかわからないからね……」

これも、以前から繰り返して真紀に伝えてきた言葉だった。レスについて正面から話し合ったほうがいい、と何度言っても、真紀は「浅ましいって思われるのがイヤ」と抵抗した。でも夫の気持ちを聞かないまま不満を溜めていた結果が、不倫だったのだ。

自分を「女」として見てくれない夫。レスが続く理由など確認するのはお互いにつらい時間にはなるが、それでも、乗り越えたいなら本音を話し合うしかないと思っていた。

「いい年をして」…でも、止まらない不安

「そうよね、わかってるのよ」

真紀はひしゃげた声で答えた。

「いい年してそれにこだわるのかって思われるのがイヤだから話したくないんだけど、やっぱり確認しないといけないのよね」

真紀も頭では理解しているのだ。自分が不満を覚える以上はこちらから切り出さないと事態は変わらない。

「うん。どう思われようと、私は苦しいって知ってもらわないと、旦那さんも変わらないと思うから」

夫のほうに特段の理由があって、それを真紀が知らない可能性もあった。「理由を話してもらえない自分」への惨めさは以前も真紀から聞いていたが、そこにこだわるより思い切ってぶつかるほうが、夫も変化を思いつくのかもしれないのだ。

「……お前を見てもその気にならないとか言われたらさ、立ち直れないじゃない」

この不安も、以前から真紀は口にしていた。「女として失格」のような現実を突きつけられたとき、今までのように「もういいのよ」では済ませられない自分がいるだろうことを、予感しているのだった。

別の男性によって、「その気になってもらえる自分」を真紀は見た。そのことが、一番身近なはずの人の無関心をいっそうつらくさせるのだ。

「この間ね、思い切って私のほうから手を伸ばしたのよ」

ぽつんと、真紀は力のこもらない声で言った。

次のページへ▶▶勇気を出して夫に抱きついた彼女に向かって、夫が放った言葉は…

1 2

【注目の記事】

- 女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場! 骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」

- 細リブニットで作る大人の甘辛モノトーンと体型カバー法【40代の毎日コーデ】

- 必要なのは「努力」ではなく「適切なギア」と「正しい数値化」でした! ゆらぎ時期の54歳がガーミンのスマートウォッチで「睡眠・生活の質」を爆上げした話

- 「勝手にトイレ入るな!」と連れ子をいじめる偏愛夫(38歳・公務員)。再婚→また離婚…夫の「仕事上の弱み」を把握すれば、実子の親権も養育費も得られる!?

- わずか小さじ1杯!女性ホルモンの“悪い代謝”を”よい代謝”へ導き、数日で細胞が1カ月で肌が若返るオイルとは?美人女医の実践方法も取材【消化器内科医監修】

スポンサーリンク